鈴木太吉による池田寛親著『船長日記』考

三河の文化を訪ねて 第95回

- 新城-

鈴木太吉による

池田寛親著『船長日記』考

新城市立新城小学校長

浅倉 芳包

はじめに

新城文化会館北側駐車場の一角に、「船長日記」の石碑が建っている。その解説によれば、次のように紹介されている。

新城文化会館北側駐車場の一角に、「船長日記」の石碑が建っている。その解説によれば、次のように紹介されている。

「新城市の文化財である船長日記は、文政五年(一八二二)菅沼家の重臣池田寛親により、入船付近で書かれた。

日記は、半田の船頭重吉を主人公とする廻船督乗丸の四八四日に及ぶ世界最長の太平洋漂流記であり、彼の強い責任感と忍耐・不屈の精神は教訓に富む。漂流に続く二年余の遍歴は、異文化に衝撃を受けながらも健気にその摂取に努め、大和男の子の誇りに生きた船頭の事実物語で、鎖国下における貴重な海外見聞録でもある。

国学にも長じていた寛親の文章は、平明簡素・文藻豊かで香り高く、本邦随一の漂流記とされている。」さらに石碑の裏面には、この石碑がどのような経緯で建立されたか説明されている。

「永年にわたり情熱をもって、当地方の高等学校の国語教諭を務めるかたわら、郷土の文人研究に生涯を捧げた鈴木太吉は、かねてより船長日記に注目し、この作者の足跡などを調査していたが、昭和六十三年(一九八八)新城藩主の菩提寺である宗堅寺にて発見された日記を、作者寛親の自筆本であると認定し、平成十二年春、八十八歳の時、この解説・注釈本を刊行した。

平成十三年春

宗堅寺本 船長日記 太吉講刊行記念

鈴木太吉先生 教え子一同」

何気なく見過ごしてしまいがちな石碑も、その文面を見ていくうちに、多くの関心が引き起こされ、読む者に様々な疑問を投げかけてくる。新城に『船長日記』なる文化財があること、それは池田寛親という人物が、船頭重吉の数奇な運命に興味を抱き、漂流記にまとめようとしたものである。そこにいかなる思いがあったのか。寛親は何を人々に伝えたかったのか。こうした疑問を、鈴木太吉の研究を参考に紐解いてみたい。

一 新城と池田寛親

新城小学校は、新城城跡に建っている。長篠・設楽が原の戦いで功績のあった奥平貞昌が、この地に城を築いて以来、幾多の変遷を経て菅沼家が陣屋を構えた場所である。

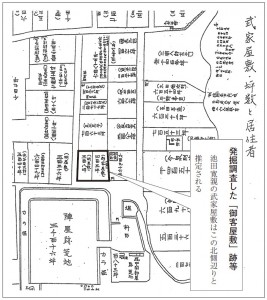

昨年、体育館建設に伴って発掘調査が行われた。発掘調査にあたった新城市教育委員会の説明によれば、新城城やその後の陣屋時代のはっきりした地図は残されておらず、宗堅寺に保存されている〝新城御城内殿中建築之図〞(この絵図も大正四年の作製で、出典も明らかではないと『新城市誌』にある)や、昭和初期にその当時の古老に聞き取りをした「武家屋敷図」(次頁の絵図)などが現存するだけである。しかし、今回その位置関係がある程度裏付けられたという。それが「御客屋敷」の遺構である。『新城城跡発掘調査報告書』によれば、「今回の調査地は『御客屋敷』付近に相当する地点であり(略)少量ながら茶の湯に関する遺物である花入れ(略)化粧具、文具などが出土していることは、御客屋敷のさらに東側に描かれる『御役所跡』との関連性も考えられる」という。

寛親が『船長日記』を書き上げたのは文政五年(一八二二)霜月であることは、作者自身が『船長日記』の序文に記している。太吉の推定では「成立の場所は新城の入船地区、武家屋敷の一室であったろう。その地点の特定までは出来ぬが、市役所から小学校あたりへかけての周辺であったろう」(鈴木太吉著『池田寛親直筆本船長日記』)としている。さらに「尾張半田の船頭小栗重吉に度々会った。

寛親が『船長日記』を書き上げたのは文政五年(一八二二)霜月であることは、作者自身が『船長日記』の序文に記している。太吉の推定では「成立の場所は新城の入船地区、武家屋敷の一室であったろう。その地点の特定までは出来ぬが、市役所から小学校あたりへかけての周辺であったろう」(鈴木太吉著『池田寛親直筆本船長日記』)としている。さらに「尾張半田の船頭小栗重吉に度々会った。

漂流の体験談を聞くためだ。場所は吉田、今の豊橋や新城だったろう。都合五回会った」(前書)とも述べていて、「重吉にも四、五日が程対面し」(『船長日記』下巻三二)と寛親自身も明記している。寛親が重吉に会って聞き取りをし、その後一か月で『船長日記』を一心不乱に書き上げた武家屋敷は、どのあたりであっただろうか。

昭和六十三年(一九八八)三月に、菅沼家の菩提寺宗堅寺の庫裏の中から、住職新美良文師によって上中下三巻の『船長日記』が発見された。そして、それこそ寛親直筆の清書定稿本であることを、太吉が認定したのである。(以後寛親直筆『船長日記』を「宗堅寺本」とする)一八二二年に書かれた宗堅寺本が、一六六年ぶりに人々の目に再び触れるようになったことは、寛親と新城とのつながりの深さを感じる。

二 『船長日記』誕生までの背景

小栗重吉については、既に平成九年三月の「教育と文化」で、幡豆の石川始史氏によって詳述されている。ここでは、太吉の口語訳(以下行書体文)をさらにわかりやすい現代語訳に刊行された稲田浩治氏の『船長日記』(文芸社二〇〇一年版)を参考にし、池田寛親がどのような思いでこの書を書こうとしたのか、『船長日記』のはし書から見ていきたい。

小栗重吉については、既に平成九年三月の「教育と文化」で、幡豆の石川始史氏によって詳述されている。ここでは、太吉の口語訳(以下行書体文)をさらにわかりやすい現代語訳に刊行された稲田浩治氏の『船長日記』(文芸社二〇〇一年版)を参考にし、池田寛親がどのような思いでこの書を書こうとしたのか、『船長日記』のはし書から見ていきたい。

「近きころ、わが国の船子どもの、あやしき人のくににただよひ行て、さまざま、からきめを見つつも、又身ハつつみなく、幸ひに帰来るものも、すくなからず。その人々の、見聞来れる事を書あつめたるふみども」・・・云々

このはし書の書き出し部分は、寛政四年(一七九二)のラックスマンの来航にともなって大黒屋光太夫らがロシアから十年ぶりに戻ってきて、寛政六年に桂川甫周が光太夫らから聴取した内容をもとにした地誌『北槎聞略』や、寛政五年(一七九三)に遭難した仙台若宮丸の漁民津太夫らが、ロシア各地をめぐり国王に謁見し、レザノフ使節とともに帰国するまでの顚末をまとめた大槻玄沢が著した『環海異聞』のことを指していると思われる。

そして、それらを「あやしくめづらしき事を、むねとして書たるふみのみぞ多かる」と物足りなく思っている。特に『環海異聞』は、宗堅寺本の「附けていう」(付言)で寛親自身が取り上げているが、相馬藩中村の出身である寛親にとって、郷里に近い仙台領の漂民については、関心があったと思われる。しかし、寛親は、漂流記でありながら、外国事情に焦点を置いて記録した『環海異聞』の内容に不満を感じていたところ、「三河国にものしてありけるほど、尾張国の船人、重吉といふものに出あひたり」と重吉たちの存在を知るようになる。そして重吉と出会って波乱に富んだ体験談を聞くにつけ、世の中にはこんな苦難に遭い、辛い思いをしている人もいると思えば、だいたいの辛いことは、たいしたこととは思わなくなるであろうと、重吉の語るままに詳しく漏らさず書いている。

「江戸に帰りたらむ時、うからやからにも見せて、かかるいみじきめのかぎりを見たる人に」と、自分たちがこの世に生きておられる身の有難さを自覚させようと思って書いたと記している。

三 『船長日記』にみる国際性

その当時、今のようにテレビによるニュース報道や新聞等マスコミが発達しているわけではないので、ラクスマンやレザノフが来航したこと、北海道でロシアと対立したことなどの情報はどのように手にしたのだろうか。

『船長日記』中巻に興味深い事項が示されている。それは、高田屋嘉兵衛に関連したことである。英国船に助けられた重吉らは、メキシコのサンタ・バーバラ港に上陸した後、再び英国船でアメリカ大陸の西海岸沿いに北上して、アラスカのアミシズカに至り、さらにカムチャツカ半島の港、ペトロパブロスクで、薩摩の漂流民喜三左右衛門ら三名と合流して、越年する。その頃、ロシア人から「兵庫の高田屋の嘉兵衛を知って居るか」と問われ、重吉は「知っている」と答えている。「かの嘉兵衛がヲロシヤへ行たる事ハ、兼聞居たり。今ハ日本へ帰りたりと聞、いかにしたるなど、思いつつ臥しにけり。」重吉は嘉兵衛がどういう人物であるか、船頭仲間から情報をつかんでいたのであろう。重吉の言葉として、次のような注釈も付け加えている。「嘉兵衛という者ハ、(略)蝦夷の事にかかずらひて、さまざまな工夫をし出し、今ハ蝦夷地の事をうけおふ人となりて.大船十七隻もちて大坂江戸にも出店をまうけ・・・」大富豪になった嘉兵衛の豪傑ぶりを寛親は重吉から聞いているが、寛親は嘉兵衛のことをどこまで知っていたのだろう。

文化八年(一八一一)に、松前藩は測量のため千島列島を訪れていたディアナ号をクナシリ島でだ捕し、艦長ゴローニンを抑留。文化十年(一八一三)に高田屋嘉兵衛と捕虜交換により、嘉兵衛は日本に帰ることができた。江戸にいた寛親にはそうした情報も入っていると想像されるが、あくまでも重吉の言葉をそのまま記しているのが『船長日記』である。

四 重吉との出会い

そもそも半田の船頭重吉と新城菅沼家の重臣池田寛親の接点は、どこにあったのだろうか?

そもそも半田の船頭重吉と新城菅沼家の重臣池田寛親の接点は、どこにあったのだろうか?

その点については、中山美石という人物が仲介しているという。美石は「船長日記跋」に「去年(文政五年)の冬、我が学びの道にむつまじくする池田寛親が、出会てものしたるになむ有ける。」と書いているように、歌の道あるいは国学で美石と寛親は親しい間柄であった。「此重吉ハ、去年の秋より己が家にも、しばしばよびて、かの物語を聞つれバ、おのずから、おのが母・妻などにもしたしうなりて・・・」美石の家に重吉を呼んで、荒海で辛い目に遭ったこと、乗り組みの人々が思ったりしたこと、また、かの国々の人のあらゆる様子、心の持ち方の趣きなどを妻たちに聞かせたようである。

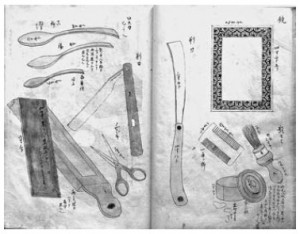

このことは、『船長日記』の下巻の末尾で寛親自身も触れている。「かの品々を見せて、人々の恵みをえて、さる事の料にあてんと、ここかしこ見せありくよしを聞て、おのれも行て、その品をも見る事をえ、かつハ、重吉にも四五日が程対面して、五ヶ年の間の事共を、つばらに、聞ままにかきつけたるなむ。」

重吉は文化十四年(一八一七)名古屋に帰着してから、部下の供養塔を建立するために、郷里の近くで、ロシアから持ち帰った衣服や器物を見せたり、漂流譚を聞いてもらったりして、その代金を当てようとしていた。そうした重吉のことを、寛親は美石から聞いたであろうし、重吉の方は、妻の出生地が山下村(現在の豊川市牛久保町)であったこともあり、新城を訪れてみようとして、この出会いが成立したものであろう。

五 池田寛親の生涯

太吉の研究をもとに寛親の生涯をまとめてみると、年表①のようになる。寛親が、いつ生まれたかは定かではないが、奥州磐城の国中村の藩主相馬家の家臣ではないかと想定している。享和三年相馬因幡守祥胤の四男亀丸(十八歳)が、縁あって三河国新城の領主菅沼家に養子に入ることになり、新八郎定邦となる。その時、寛親も文化三年頃新城に来て、定邦の補佐役となる。寛親が定邦に付き従う年齢は、二十五歳ぐらいではないかと太吉は推定している。

太吉の研究をもとに寛親の生涯をまとめてみると、年表①のようになる。寛親が、いつ生まれたかは定かではないが、奥州磐城の国中村の藩主相馬家の家臣ではないかと想定している。享和三年相馬因幡守祥胤の四男亀丸(十八歳)が、縁あって三河国新城の領主菅沼家に養子に入ることになり、新八郎定邦となる。その時、寛親も文化三年頃新城に来て、定邦の補佐役となる。寛親が定邦に付き従う年齢は、二十五歳ぐらいではないかと太吉は推定している。

その後、第七代藩主菅沼定邦(亀丸)および第八代菅沼定志の二代に仕え、二十六年間ほど新城と江戸を行き来していたようである。寛親は、菅沼家の用人として、経済を活性化させるために手腕を振るったり、文化八年には藩主定邦が城内で御前能を行った時、「忠度」や「舎利」のシテを舞ったりしたとされている。

また、多くの和歌も詠んでおり、遠州三ヶ日の大福寺には寛親自筆の書が残されている。『新城市誌』によれば、寛親が詠んだ和歌に次ような一首がある。

瑠璃山の池のほとりなるふちの花を見て(寛親)

山の名のるりの光に紫の いろを深むる池の藤なみ

太吉が宗堅寺本を寛親直筆本と認定するに当たって、この大福寺の和歌の文字と比較したという。

いずれにしても、寛親は菅沼家の重臣として文化的な素養をもち、藩の財政にも明るい人物であったが、文政十二年(一八二九)、菅沼家から円満に身を引いた寛親は、大坂の旗本新見氏の家老に転出する。そして、天保四年(一八三三)、江戸で亡くなったとされている。

おわりに

二〇一三年は、重吉らが督乗丸で難破し、苦難の歩みを始めて二百年という節目の年である。その時に『船長日記』を読み味わってみることは、三河に住む人々には意味のあることだと思う。しかし、宗堅寺本を読み下すことはなかなかできることではない。鈴木太吉先生及び稲田浩治氏の功績により、ようやく『船長日記』が親しみのもてる読み物になった。おかげで、池田寛親の心意に近づくことができるようになってきた。

二〇一三年は、重吉らが督乗丸で難破し、苦難の歩みを始めて二百年という節目の年である。その時に『船長日記』を読み味わってみることは、三河に住む人々には意味のあることだと思う。しかし、宗堅寺本を読み下すことはなかなかできることではない。鈴木太吉先生及び稲田浩治氏の功績により、ようやく『船長日記』が親しみのもてる読み物になった。おかげで、池田寛親の心意に近づくことができるようになってきた。

「本邦随一の漂流記」といわれながら、まだまだ多くの人に知られていない『船長日記』である。小栗重吉の生き方は、複雑な現代社会に生きている私たちにとって、学ぶべきことが多いと思う。