中国史学の世界的な研究者 鈴木中正

- 蒲 郡- 中国史学の世界的な研究者 鈴 木 中 正(ちゅうせい)

蒲郡市立西浦小学校長 丸 山 幸 博

中正の生い立ち

「光林寺の和尚さんといえば、いつも分厚いめがねをかけて、本をいっぱい包んだ大きな風呂敷を抱えていたことを思い出しますよ。」

これは、子どもの頃、寺の境内を遊び場にしていた人の、鈴木中正についての印象である(「蒲郡の人 郷土の偉人た ち」より)。

鈴木中正は、大正2年2月25日、現在の蒲郡市豊岡町にある光林寺住職鈴木即中(そくちゅう)の長男として生まれた。生まれて間もなく、高熱を発した。両親は、熱が治まって一安心をしたのだが、中正は、右目の焦点が定まらない後遺症に悩まされるようになった。母親は大変心配し、いろんな病院で診てもらった。最後には、名大病院で「按摩さんなどを考えなくちゃいけないかも」との診断を受けた。中正は、生涯にわたってこのハンディを背負いつつも、早くから海外に目を向け積極的な生き方をし、学問への情熱と変えていくことになった。

蒲郡東部尋常小学校に入学するが、当時はメガネなどなかったため、教室ではいつも前の席だった。

愛知県岡崎中学校(現愛知県立岡崎高等学校)を卒業後、第三高等学校(現京都大学)に入学する。当時、父親に借財があり、経済的な負担をかけまいとしたのであろう、京都の親戚宅に居候し、勉学に励んだ。中正は、京都での学生時代を晩年まで懐かしみ、亡くなる直前まで、その頃の学友と親しむ時間を持っていたそうである。

自分の研究をより深めるためには、そのまま京都大学へ進学することが最良であったのだが、親戚宅に長く居候することもはばかられた。そこで、中正は駒澤大学の前身の一つである、仏教の研究と漢学の振興、それらの人材供給を目的とした学寮「旃檀林(せんだんりん)」に居を移し、東京帝国大学(現東京大学)文学部東洋史学科に入学し、研究に邁 進した。学問に対する情熱はさらに高まり、中国史の研究に没頭する日々が続いた。東洋史学科を卒業してもなお、学問を究めたいという思いは募るばかりであった。

進した。学問に対する情熱はさらに高まり、中国史の研究に没頭する日々が続いた。東洋史学科を卒業してもなお、学問を究めたいという思いは募るばかりであった。

蒲郡の竹藪に1匹の大虎が住んでいる

「人物郷土史」(蒲郡図書館 昭和63年)の中で、愛知大学文学部助教授であった伊東利勝氏(東南アジア史専攻)は、中正をこう紹介している。

「蒲郡の竹藪に1匹の大虎が住んでいる。あの頃東洋学関係の学会でよく囁かれた言葉です。特に清朝時代の研究に話が及ぶと、蒲郡の方から哮り声がとんで来るようで、みな首をすくめたものです。これは、先生の偉業が全国に知れ渡っていたからに他なりません。と同時に、下戸の私などから見れば、大変な酒豪で、この点にかけても他の追随をゆるさなかったからでしょう。」

家庭人としての中正について、ご子息の鈴木文栄氏(現光林寺住職)は、こんな思い出を語ってくれた。

「家では、ごく普通の父親であった。ただ、学者、研究者であったので、普段でも話は硬いし、とにかく難しかった。

研究に没頭している時、近くで騒いでいると父によく怒られた。ある時、兄が友だちと遊んでいると、2階から父親の大きな声が聞こえてきた。兄は、父親に怒られるとわかっているので、すぐ逃げるのだが、そうとは知らない兄の友だちは逃げずにいたので、父親の雷が落ちる

ことになる。

父が、アメリカのハーバード大学で研究をしている時、こちらから国際電話をすると、その料金が気になってしようがなかった。兄が大学を出て、就職する話をした時、わずか数分ではあったが、私は、母親と時計を見ながら冷や冷やしていたものだ。父は、本心では兄にお寺の

跡を継いで欲しかったようであるが、新聞社への就職の話を聞いたら、それはそれで喜んで認めてくれた。

私が大学を卒業する時、教員と住職という生き方もあることに理解を示してくれた。そのおかげで、私は永平寺で修行に励むことができ、今の自分がある。

父は、酒とたばこがとても好きだった。家では晩酌をする程度だったが、外ではよく飲んだ。研究仲間が遊びに来た時は、母が十分に用意しておいたにもかかわらず、結局は足りなくなって、母が買い足しに行ったこともあった。」

日本の蒲郡にProf. Suzuki あり

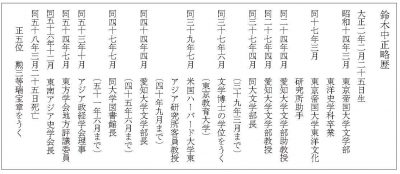

昭和27年、愛知大学教授になった中正には、「学問とは、世界的な立場から認められ、世に貢献するものでなくてはならない。ただ、国のみで取り上げられているうちは、本当に価値の高い学問であるとはいえない。」という強い信念があった。そのため、早くから海外へ目

を向け、昭和30代前半にインドへ半年ほど出かけたことを皮切りに、 多くの名所、旧跡にも足を延ばした。インド旅行の際には、カイバル峠やチベットに近いカトマンズ、カシミール 地方へも訪れている。また、昭和42年8月、ミシガン大学での東方学会の発表をはじめとする国際学術会議にも出席し、多くの海外研究者との交流にも努めた。こうした中正の意欲的な姿勢は、海外で高い評価を得た。昭和39年から40年にかけて、ハーバード大学の東アジア研究所客員教授に招聘され研究に従事し、中正の実力を世界に示す機会となった。

多くの名所、旧跡にも足を延ばした。インド旅行の際には、カイバル峠やチベットに近いカトマンズ、カシミール 地方へも訪れている。また、昭和42年8月、ミシガン大学での東方学会の発表をはじめとする国際学術会議にも出席し、多くの海外研究者との交流にも努めた。こうした中正の意欲的な姿勢は、海外で高い評価を得た。昭和39年から40年にかけて、ハーバード大学の東アジア研究所客員教授に招聘され研究に従事し、中正の実力を世界に示す機会となった。

中正が国際的な評価を受けていたことを端的に表すことのひとつに、昭和49年、エンサイクロペディア・ブリタニカ第15版の「中国・清朝史」を執筆したことがあげられる。エンサイクロペディア・ブリタニカは、世界で最も詳しく権威のある百科事典の一つであること

は論を俟たない。執筆者は、国際的に第一線の研究者に限られる。このことは、中正が清朝史の権威として国際的評価を受けていたことを物語っていよう。

文栄氏によれば、中正はハーバード大学での研究生活を通して、研究者のあり方を「日本では、研究者は永久就職的な見方がある。ところが、アメリカでは自分の論文の優秀さをアピールし、より高く評価してくれる大学や研究所へステップアップしていくことが、当然の姿としてある。研究することで、認められる。私も、そう思う。」と語っていたという。ある時、音楽に堪能な研究仲間に対して、「音楽に費やす時間があったら、その時間を研究に費やせばいいのに…。」とぼやいていることを耳にしたそうである。「愛知大学文学論叢第73号」(愛知大学文学会刊)によれば、中正が発表した全39本の論文中18本が、ハーバード大学から帰国後19年間に発表された論文である。また3冊の著書、1冊の編著を著し、4回の国際学会発表に臨んでいる。

中正は、「中国における民間宗教運動 特にそれが政治権力に対する抵抗運動の形をとった事例」への学問的関心を四十年にわたって持ち続け、研究代表者として「千年王国的民衆運動の研究―中国・東南アジアにおける―」を著した(東京大学出版会 昭和57年2月刊)。

「文部省(当時)の科学研究費の助成を受け内外の研究者を組織し、中国や東南アジアで起こった仏教的あるいは、イスラム的民衆運動をそれまでのキリスト教圏の運動とされていた〝千年王国運動〞と同様の枠組みで理解しようとする画期的な研究成果をまとめたものである。この研究組織には、中国史や東南アジア史に関する第一級の研究者が名を連ねており、その後の民衆運動史研究に大きな影響を与え、一種の千年王国論的民衆運動研究のブームを作り出した。先生が、千年王国運動という切り口を中国史や東南アジア史研究に、日本で最初に適用された研究者であることは、誰しも認めるところである。」と愛知大学文学部教授伊東利勝氏は語っている。

中正は、研究者だけでなく東南アジア史研究の組織者としても力を尽くした。東南アジア学会は、東南アジアの歴史と文化について研究を深めることを目的として昭和41年に東南アジア史学会として設立された学会である。第1期会長は、元号「平成」の名付け親である山本

達郎博士である。山本会長以降、歴代の会長は東京か京都・大阪の大学に在籍する研究者が務めていた。中正は、愛知大学で研究を進めながら、昭和56年12月から亡くなる昭和58年まで第9期会長を務めた。

愛知大学でも全国レベルの研究大会が開催されるようになり、当時まだ一般になじみのなかった東南アジア史研究という分野の存在を地方に広く知らしめ、その裾野を広げる上において、大きな役割を果たした。また、亡くなる直前まで国際アジア・北アフリカ人文科学会議の開催に尽力した。

中正は、光林寺の住職として蒲郡の地を離れることはなかった。一人地方にあっても、世界的な研究ができることを示した。蒲郡の一禅僧が、常に国際的なレベルで物事を考えていた。中正は、「地方にあって中央を乗り越えていた」(「人物郷土史」愛知大学文学部助教授 伊東利勝氏)稀有の研究者であった。

参考・引用文献

「蒲郡の人 郷土の偉人たち」 「愛知大学文学論叢第73号」 「人物郷土史」「鈴木中正編 千年王国的民衆運動の研究 ― 中国・東南アジアにおける―」

取材協力

◇光林寺住職 鈴木文栄氏 ◇愛知大学文学部教授 伊東利勝氏 ◇愛知大学国際問題研究所 ◇東南アジア学会 ◇東方学会